2024年の「NIPPON INNOVATION TRYOUT(NIT)」に採択された6社のうち5社が、角川アスキー総合研究所の取材を受けました。その中で各社の代表らは現状の事業活動やNIT採択のメリット、今後の戦略などについて語りました。

【Planet Savers株式会社 メンバーと顧客候補先を大幅に拡充】

世界各地では、二酸化炭素(CO2)やメタンなど温室効果ガス濃度の上昇が影響し、温暖化が進んでいます。Planet Savers株式会社が取り組んでいるのが、大気中のCO2を直接回収・除去する技術「ダイレクト・エアー・キャプチャー(DAC)」の開発。多孔質材料であるゼオライトをベースにした革新的な吸着剤の活用により、大幅にコストを削減できるのが特徴です。DACによる回収量の実績で世界5位以内に入ることを目標に掲げています。

NIT採択による最大の効果が、資金の支援によってメンバーを拡充できた点。採択当時、フルタイムで働いていたのは2人でしたが、1月からは8人へと拡大します。これに伴い研究開発を促進し、「CO2の解析をより効率的に進められるようになる」(池上京・代表取締役)そうです。また、CO2対策が急務なイチゴやトマトなどの栽培業者をはじめ大規模植物工場が関心を抱くなど、顧客候補先の拡大にもつながっています。

【リバスキュラーバイオ株式会社 メンタリングを通じチームビルディング力を強化】

リバスキュラーバイオ株式会社は、糖尿病などが原因となる難治性の皮膚潰瘍などを対象とした、細胞治療薬の開発に取り組んでいる大阪大発のディープテック系企業です。同大微生物病研究所の髙倉伸幸教授の研究により発見された、血液が流れる空間である血管内腔(ないくう)の皮下に存在する幹細胞を活用。血友病などを含め、血管障害を原因として生じるさまざまな疾患に対する新たな治療法の開発に取り組んでいます。

NITの採択などによって資金調達の機会にも恵まれるようになり、この半年間で従業員数は3人から10人へと大幅に増えました。ただ、大森一生・代表取締役社長兼CEOは「人員が増えるだけではチームが機能しないということを実感」しています。このため2週間に1回のペースでメンタリングを受けることによって、チームビルディングやマネジメント力は着実に強化されているそうです。資金調達についてもアドバイスを受けています。

【株式会社Glocalist 正確な一次情報が駐在員のお助けツールに】

株式会社Glocalistは、地政学や政変などから発生する海外ビジネスのリスクを、即時に検知できるサービスを提供しています。独自開発の行政文書データベースから最新情報を日・英・現地語で収集。社内外の担当者・専門家を交えて対応・管理できるようにしています。

吉川真実・代表取締役兼CEOは、このサービスが必要な理由の説明に力を入れました。現在はインド、ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシアで展開していますが、東南アジアは3営業日に法律が施行されるといったスピード感で動くため、日本の大手メディアでは取り扱わないような細かな情報も迅速に入手する必要があります。また、現地では日本と異なりPV数を稼げればそれでOKというメディアも少なくなく、フェイクニュースも結構多いのが実態です。こうした現状を踏まえ、Glocalistによる正確な一次情報へのニーズは高まると見ており、「駐在員のお助けツールにしたい」と話していました。

【SORA Technology株式会社 マラリア感染防止のサービスが日本でも注目】

SORA Technology株式会社は、ドローンで検知した水たまりの画像をAIで選別し、マラリアを媒介する蚊のボウフラの発生リスクを判定するサービスを提供しています。

世界で2億人以上といわれるマラリア患者の9割以上はアフリカ地域が占めています。対策としては殺虫剤の散布が有効ですが、同社のサービスを活用すれば薬剤の量を70%程度減らせ、効率性も大幅に向上します。

気候変動の影響で蚊の生息域が拡大、アフリカだけではなく米国やフランスでもマラリアの感染が確認されています。かつては沖縄でも感染しただけに、日本も細心の注意が必要です。同社に対する日本での知名度はそんなに大きくなかったのですが、NITに採択されたことによって注目されるようになりました。テクニカルスペシャリストの金周会さんは「目指すのは地球規模でのソリューション。身近な病気も事前に検知して抑え込んでいきたい」と強調していました。

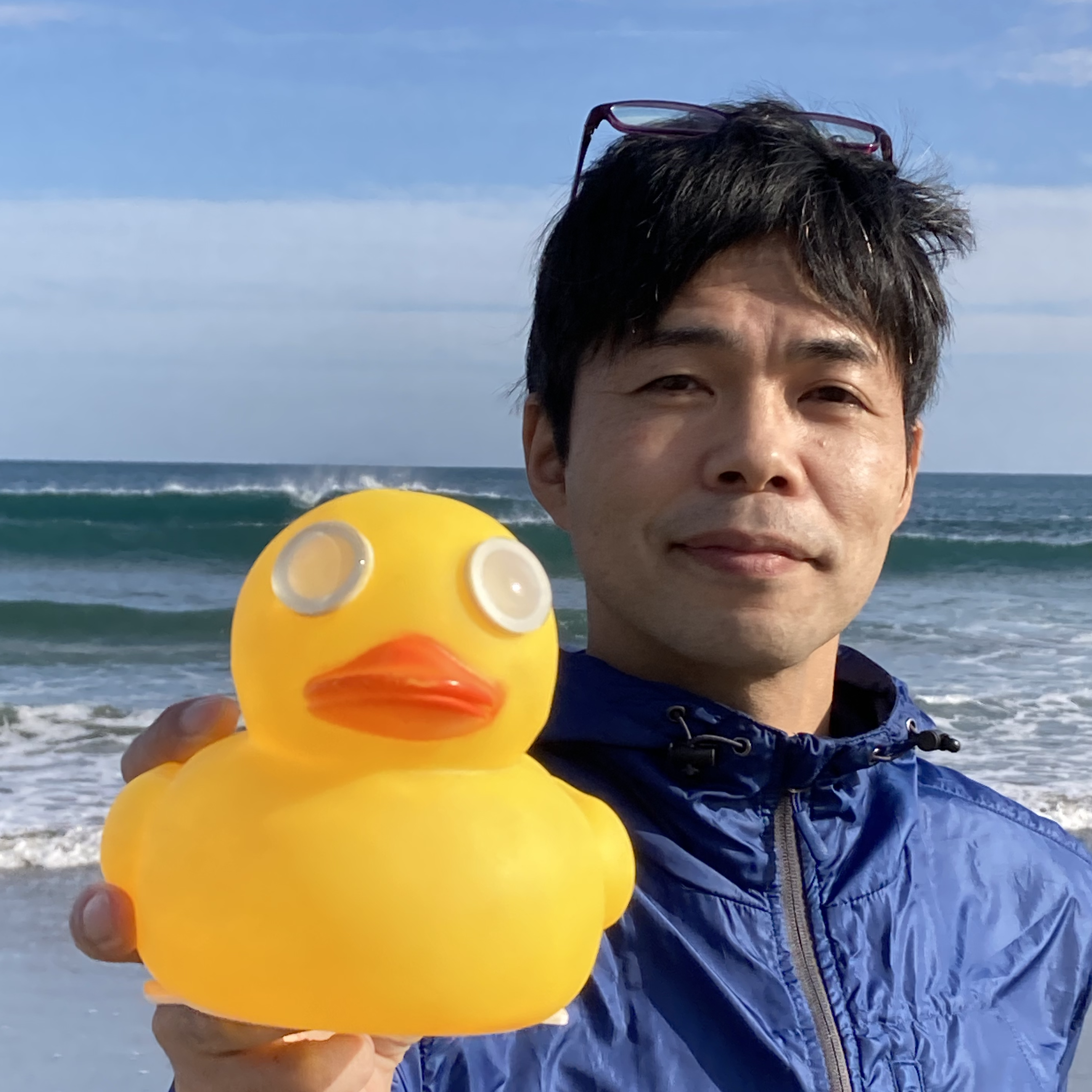

【Yellow Duck 株式会社】実用化に向け、自治体との実証実験が進む

Yellow Duck 株式会社は太陽光、風力に続く新しい再生可能エネルギーとして、海の波の動きを利用した発電システム「アヒル発電『Wave-DAC)』」の開発を進めています。システムの中に設置された風車が、波によって傾く力で回転し電力を作る仕組みで、装置を送電ケーブルで連結して沖合に展開。洋上風力発電と連携し地上に送電する仕組みです。

日本が脱炭素を進めるには再生可能エネルギーの普及が重要な役割を果たしますが、技術革新の進行を予測することが難しいと言われています。特に波による発電はこれからの技術で、開発体制をいかに強化できるかが課題となります。

同社はこれまで、自己資金に頼って開発を進めていましたが、NITの採択を契機に大きめの装置を開発し、「富山や福岡をはじめとした自治体との実証実験も進んでいます」(中山繁生CEO)。海洋国家ならではの再生可能エネルギーの普及に期待が高まります。

一連の取材内容は、1月23日に発売される「週刊アスキー特別編集 週アス2025February」に掲載予定です。ぜひともご覧ください。