UPDATE EARTH Interview

NIPPON INNOVATION AWARD

竹内雅樹

声を失った人の会話をサポートするデバイスを製品化

「モーニング娘。」らを手掛けた音楽プロデューサーでロックバンド「シャ乱Q」のボーカリスト、つんく♂さんは、喉頭がんによって10年ほど前に声帯を摘出しました。習得した特別の発声法は公の場で使わず、専らタイピングで対応しています。声を失った人は発声をサポートする機器を使うという手段もありますが、日常生活に溶け込みにくい形状のためほとんど利用されていません。円滑な会話を行うには高いハードルを乗り越える必要があります。こうした現状を踏まえ、自然な形で首に装着できるデザインを取り入れ、その人らしい声を再現するデバイスの開発に取り組んでいるのが竹内雅樹さん。2024年の「NIPPON INNOVATION AWARD(ニッポンイノベーションアワード、NIA)」では大賞を受賞しています。

ALSに罹患した教授との出会いで音声を研究対象にする

竹内さんは幼い時から音楽好き。高校時代は、竹内さんが生まれた20年も前にデビューした中島みゆきさんの曲をよく聴いていました。一方、福祉の世界と接点を持ったのも高校生の時。バスケットボール部に所属し障害者の方に教える機会があったのですが、耳が聞こえない人はリズムが取れないため、ダンスをうまく踊れないことを知りました。そんな体験から「音楽で何かを研究したい」という思いが募っていったのです。

研究対象が音楽から音声に代わったのは大学時代です。全身の筋肉が徐々に衰えるALS(筋萎縮性側索硬化症)に罹患した人が、声を録音しておき、発声できなくなったら自分の声で会話できるようにするというプロジェクトに、定期的に参加します。その場で声を失った人と出会い、「声というのは本当に大事」と関心を抱くようになりました。

声を失った人の会話法としては、食道に空気を取り込み、噯気の要領で食道の粘膜を振動させる「食道発声」がよく知られています。しかし、この発声法を会得するには、毎日3時間の練習を最低でも半年間にわたって続けることが必要です。患者は高齢者が多く、体力が持たないという理由から途中で断念する人も少なくありません。竹内さんはYouTubeで練習風景を初めて見た時、「会得したとしても、この声でしか話せないのか」と衝撃を受けました。

首に巻くような形で使用するデザインの発声補助器具を開発

発声補助器具としては電気式の人工喉頭があります。あごの下に押し当てて振動音を口の中へ送り込み、唇や舌を動かすことで話ができるようにするデバイスで、障害手帳があれば1万円程度で購入できます。このため、声を亡くした人の7~8割が所有していますが、日常生活で使用している人はその10分の1程度。小型の電気ヒゲソリ器に似た形状のため目立ってしまい、好奇の目にさらされてしまう恐れがあるからです。

「デバイスはロボットみたいな声で嫌だ」「電話で話せない」「人混みの中では声が通らない」「相手がわかったふりをするのが辛い」-。声を無くした人のコミュニティに行ってヒアリングすると、多くの不満の声を聞くことができました。

そうした意見に基づいて開発を進めているのがSyrinx(サイリンクス)というデバイスです。首に巻くように装着し、事前に録音したデータから作成した振動音が喉に伝わることで、口を動かせば口からその人らしい声を再現します。片手をふさぐこともないため、離れた場所からは自然に話しているように見えます。2~3年のうちに製品化して市場投入する計画ですが、年内にも何かしらの形で公開する考えです。

社会での意義を評価するのがNIAの魅力

一般的なピッチコンテストでは当日のピッチ内容の出来不出来が、結果に大きく反映されがちです。一方、NIAについて竹内さんは、「アイデアや社会意義があるかどうかなど、それまでの頑張りを評価してくれるのが特徴」と評価しています。

今後の課題はデザイン性のさらなる向上と性能の強化です。発声音を自動的に大きくでき、抑揚をつけることが可能になれば、会話がより円滑に進むようになるため、デバイスの利用によって日常生活にまったく違和感がない世界を目指します。これを実現するため1000万円の賞金は研究開発費に充てるとともに、会社を立ち上げるための資金として投入します。「声を失った人が待っている」。それが竹内さんの事業の原動力です。

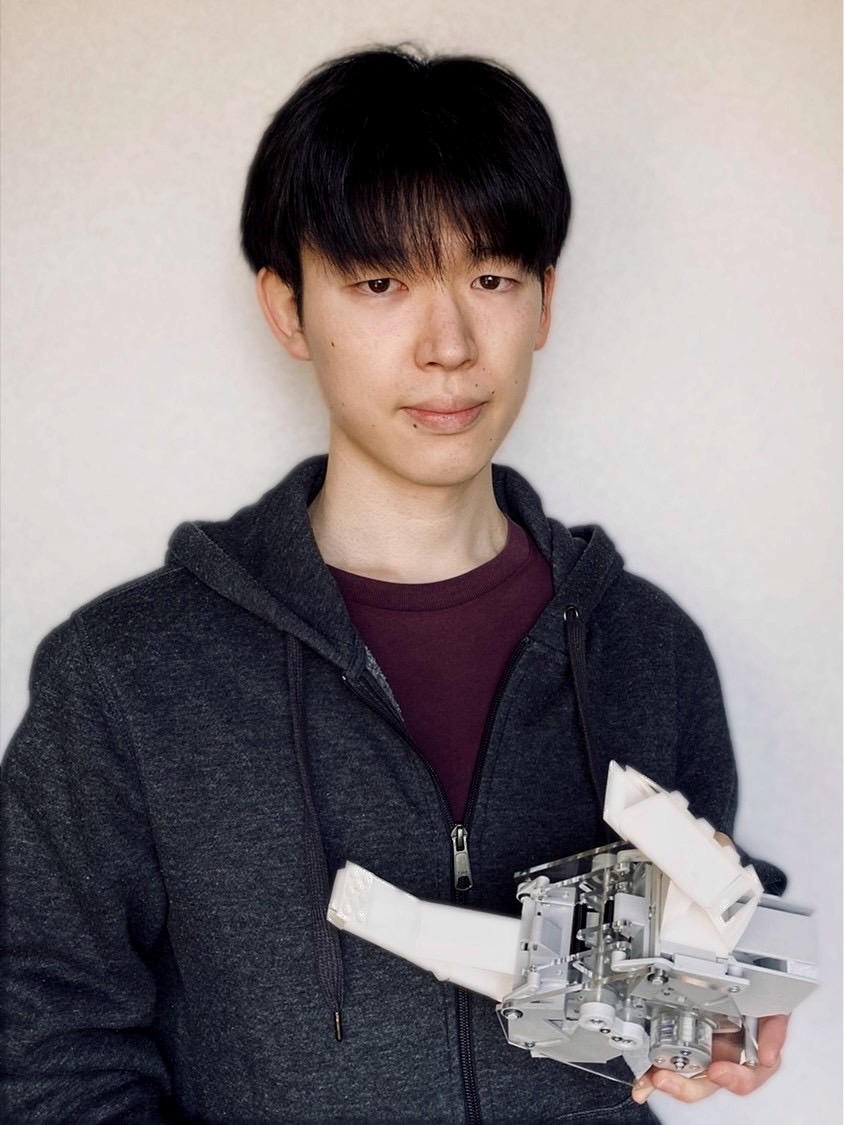

手塚蒼太

紙を使ったロボットハンドで労働力不足問題を解決

2足走行の人間型ロボットとして、ホンダの「ASIMO(アシモ)」は一世を風靡しました。2022年に引退しましたが、ホンダはASIMOで培った技術をベースに、本田技術研究所で人に役立つロボットの開発を進めています。そのメンバーの一人が2024年の「NIPPON INNOVATION AWARD(ニッポンイノベーションアワード、NIA)」で優秀賞を受賞した手塚蒼太さん。会社で研究開発に携わる一方、プライベートでも作業環境の改善につながるロボットのパーツの開発に取り組んでいます。それは紙だけで作られた指を搭載するロボットハンドです。

慣れ親しんできた紙をロボットパーツに

手塚さんは物心ついた時から工作が好き。紙の空き箱など様々な素材を集めてはロボットのようなものを作っていました。特に興味を抱いていたのが、工作物を動かせるようにするメカニズムの部分です。

紙のロボットハンドの開発が始まったのは、東京都立産業技術高等専門学校に通っていた時です。高専は5年制で4年次にゼミに入る必要がありますが、義手としての役割を果たすロボットハンドの研究を選択しました。ある日、指導教授が「指を動かす機構の部分を雑誌の付録にしてくれないか」と相談を受けている場面に遭遇しました。手塚さんはその部分を紙で作れたら面白いと思い、紙の折り目を用いて機構を再現する方法を考案しました。実際にプロトタイプを製作したところ、「面白いから研究の対象にしよう」という話になり、そこから本格的にスタートしたのです。

大きさが異なる食品の盛り付けにも、フレキシブルに対応

通常のロボットハンドの場合、つかむ物の形状に応じて設計変更を行う必要があります。これに対し開発を進めているロボットハンドは、物に合わせてつかみ方を変化させられる機構を持ちます。これにより、指先でつまんだり、なじませるように指を曲げたりと、簡単な制御でさまざまなものに対処できます。また、指部分が紙などのシート状部品1枚で構成されていることから、指のサイズを変えて製作する際も設計変更は不要。安価で使い捨てできるため衛生的に利用でき、リサイクル可能なシートを活用すれば、そのまま再資源化が可能です。

ロボットの中で、人と同じ場所にいて一緒に安全に作業できるタイプを「協働ロボット」といい、人手不足が深刻化している食品や弁当工場などにも導入されています。しかし、卵焼きの次に唐揚げを盛り付けるといったように、大きさや素材が異なるものを一つのロボットハンドで取り扱うのは難しく、なかなか普及していません。こうした課題に対応しやすいのが、ロボットハンドに取り付けられた紙製の指機構です。

本田宗一郎のDNAを受け継ぐ職場で働き二足の草鞋を履く

手塚さんは本田技術研究所に勤めながら、東京都立大学の客員研究員として、ロボットハンドの研究開発を進めています。受賞時は社会人1年目で現在は2年目。社内での責任も徐々に重くなり二足の草鞋を履くのは大変ですが、会社に入って設計などの基礎能力は着実に向上しているといい、相乗効果が発揮されそうです。今後は新たな紙質も採用することで、プラスチック容器もスムーズにつかめるような指機構の開発も目指します。

ホンダの創業者である本田宗一郎は1947年に、「バタバタ」という自転車に装着する補助エンジンを製品化しました。妻が自転車をこいで遠くまで買い物へ向かう姿を見て、楽にしてあげたいという思いが開発の原動力となったそうです。イノベーションによって世界を目指した宗一郎のDNAを受け継ぐ職場で働く手塚さんの取り組みは、その課題の解決に近づく技術として注目を集めそうです。

桑原英人

AI同志の連携・協調を支援する技術で、さまざまな社会課題を解決

京都大学・名古屋工業大学発スタートアップのAGREEBITは、人工知能(AI)同士の連携・協調をサポートする「AI・マルチエージェント」という技術の開発に取り組んでいます。この技術をベースに、自治体などに向けたサービスを展開。議論の合意形成が必要となるような、さまざまな社会課題の解決に貢献しています。

代表取締役を務める桑原英人CEOは、10年以上も前からAI・マルチエージェントの研究開発に携わっており、その過程で得た技術を社会実装するため2019年にAGREEBITを立ち上げました。生成AIの登場により、システムの可能性はさらに広がり、桑原CEOは「人間が新しいことを考える役割を強化することができる」と指摘しています。

AIが自動的に議論の司会を行う

代表的なサービスが「D-Agree(ディー・アグリー)」です。AIが自動的に議論のファシリテーション(司会)を行うため、時間の制約を受けずに、大規模な意見集約が可能になります。議論の際には炎上を避けたいところですが、AIによる防止フィルターがリスクマネジメントを行います。集まった意見はAIにより解析され、議論内容の抽出、構造化、分析が行われ、さらに議論を深めて合意形成を支援します。

国内ではコロナ禍以降、オンラインで意見を集めることが重要になっており、自治体が中心となってサービスを利用するようになりました。札幌市では敬老パスの見直しをテーマとし、意見収集を行った実績があります。

アフガニスタンではオンライン上で女性の発言を促す

海外の自治体でも活用されています。特に注目すべきなのは、女性の人権が制限されているアフガニスタンでの取り組みです。同国は女性が発言しづらい環境にありますが、この問題をオンライン上で解消し、1万人の市民が街づくりに参加するプロジェクトを実施しました。AIが司会をすることで信頼性が高まり、多くの人々が安心して意見を発表できたようです。

飢餓や貧困など解決が困難な問題にも取り組む

ウィックドプロブレムという飢餓や貧困といった解決が困難な問題にも取り組んでいます。社会課題を解決するためには、多くの人々の意見を集め反映させる作業が不可欠。このためAI・マルチエージェントシステムを使って意見をリアルタイムで解析し、見える化することで、合意形成の促進につなげています。

今後の戦略としては社会課題解決の領域に積極的にかかわりながら、収益力を高めるため、大企業向けの事業を推進する計画です。その一環として、デジタルトランスフォーメーション(DX)化の支援に力を入れる考えで、自分専用のAIが当たり前になる社会を目指し、さらなる技術の強化を図っていきます。

企業特別賞を契機にビジネスの幅が広がり、社員のモチベーションが大幅に向上

AGREEBITは2024年の「NIPPON INNOVATION AWARD(NIA)」で、川崎重工業から企業特別賞を受賞しました。これが契機となって、つながりのある若手起業家や企業との交流が増え、ビジネスの幅が着実に広がっています。また、受賞によって自信がつき、ビジネスにも好影響を与えています。

会社の成長戦略は明確で、社員のモチベーションも大幅に向上しています。こうした点を踏まえ桑原CEOは「迅速かつ柔軟な共創によるイノベーションの推進や最先端技術を使ったソリューションの開発、AI技術を活用した新たな可能性を一緒に探りたい」と企業や自治体に対しさらなる連携を呼びかけています。

濱村将人

Powder Keg Technologies 株式会社疑似的なサイバー攻撃でシステム障害のリスクを可視化

大量のデータをサーバーに送りつけて障害を起こす「DDoS(ディードス)」という攻撃が世界的に増えており、日本でもサイバー攻撃によるシステム障害によって、企業に大きな尊大が発生するケースが相次いでいます。何らかの対策が求められる中、疑似攻撃によってシステムへの侵入が可能なのかを検証する「ペネトレーションテスト(侵入テスト)」を展開しているのが、2024 年の「NIPPON INNOVATION AWARD」(ニッポンイノベーションアワード、NIA)で受賞したPowder Keg Technologies株式会社(パウダー ケグ テクノロジーズ)です。

訴訟文化が発達している国はサイバー攻撃への意識が高い

サイバー攻撃は企業の財務面に甚大な影響を与える恐れがあります。このため米国をはじめとした訴訟文化が発達している国は、株価が下落した場合、責任を問われる可能性が大きいことから、企業の意識は必然的に高い。一方、日本は責任が厳しく問われないこともあって、「投資価値があまり評価されない中、どの水準まで講じればよいのか」といった横並び意識が働きがち。それがブレーキとなっている可能性があります。システム障害や技術漏洩を未然に防ぐためにも、こうした意識を排除し高度なリスク対策を講じることは喫緊の課題となります。

高度なセキュリティ対策が行われているかどうかをチェック

Powder Keg Technologiesが提供するのは、AIによってセキュリティ対策を自動的に検証し修復するデバイス「MUSHIKAGO」です。代表取締役の濱村将人さんによると「防弾チョッキみたいなものを着込んでいるが、果たしてそれで身を守ることができているのかチェックする」のが目的で、擬似的なサイバー攻撃によって、リスクを全自動で可視化。検出したリスクについては自動的に対応方針を導き、修復までを行います。

市場開拓で力を入れている領域は病院です。電子カルテが使えなくなる恐れがあるからです。スマート工場化が進む製造業やプラントも重点分野となります。

受賞によって技術的な信用力が高まる

Powder Keg Technologiesは総務省が所管する情報通信研究機構(NICT)から「SecHack365賞」、株式会社クライムからは「クライム賞」をそれぞれ受賞しました。MUSHIKAGOが技術的に秀でているとの証左でもあります。濱村代表はNIAについて、「受賞して積極的にアピールしていけば認知度も高まり、信用力も高まる。そうしたサイクルを構築できる場」と位置づけています。

日本政府は、サイバー攻撃の兆候を察知したら警察や自衛隊が攻撃側のサーバーに入り込んで、攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」関連法案の成立に向けた動きを進めています。濱村代表が5年以内に目指すのは、MUSHIKAGOを国内でのデファクトスタンダード(事実上の標準)的なサービスにすること。国内で評価を確立した後は、海外でも認められるサービスへと成長させる考えです。

櫻井重利

アンヴァール株式会社海水からマグネシウムを抽出し、資源小国からの脱皮を図る

日本は資源小国と呼ばれていますが、そうした定説を覆し「日本を資源大国に!」を旗印に掲げているのが、2024 年の「NIPPON INNOVATION AWARD(ニッポンイノベーションアワード、NIA)」で弁護士法人内田・鮫島法律事務所による企業特別賞を受賞したアンヴァール株式会社です。その資源とは、ほぼ100%中国から輸入しているマグネシウム。海洋国家という特性を踏まえ、海水に含まれたマグネシウムを採取し、⾃動⾞やロボットなどの構造部材向けに供給する計画です。

病気を克服し、50年後に感謝される技術の開発を決意

今から13年前。アンヴァールの櫻井重利社長が東北大学を訪問した翌日、浜松市に戻る時のことでした。新幹線を乗り換えるため東京駅のホームに足を踏み出した途端、その場で倒れこんでしまいました。救急車で病院に運ばれて検査を受けた結果、判明した病名が慢性骨髄性白血病。自覚症状は全くなく、前日は大学の関係者と飲食を共にするなど元気いっぱいだったのですが、レントゲンを見るとすい臓と肝臓が腫れあがっていたそうです。1カ月にわたって入院し、幸いにも現在は寛解して服薬を続けています。その時に「50年、100年後に『これは誰が始めたのか』と言われる事業を作りたい」と決心したのです。

マグネシウムは、自動車のフレームなどに使われるアルミニウム合金の強度を高める役割をも果たします。同社の技術は、特殊な電解膜で海水からマグネシウムを取り出し、酸性の水溶液と反応して水酸化マグネシウムを得るもので、海水1リットルに対して約1グラムを抽出できるといいます。また、海水から水素を生成することに加え、海水中のCO₂を回収するダイレクトオーシャンキャプチャーや新方式の海水淡水化技術を組み合わせることで喫緊の問題である気候変動や水不足にも対処することを狙っています。

NIAは企業を成長するための原動力

現在は卓上静岡県水産・海洋技術研究所に設置した実験装置を使って抽出していますが、事業を成長させるには資金が必要となります。そこで櫻井社長が「補助金と双璧の存在」としているのは、NIAのような公的な顕彰制度です。同社のビジネスは単独だと難しく、外部との連携が不可欠となります。これまでにもさまざまな実証実験で自治体などと協業してきましたが、本格的な事業化を進めるにあたっては、大企業や大学との共同開発が前提条件となります。そのうえで、国家プロジェクトのような形で取り組んでいくことが望ましい。NIAの受賞は「こうした構想に向けての大きなPRになった」ようです。

受賞したことで大企業との連携が進んでいるほか、会場ではエネルギー領域の起業家と話す機会もあり、大いに刺激を受けました。特に2025年のNIPPON INNOVATION AWARDは東京で発表できるため「メリットが大きい」と見ています。「NIAは大きく成長するためのきっかけとなります」。櫻井社長は参加を予定している起業家に向け、このようにエールを送っています。

松崎圭佑

株式会社MASIRO美術系アーティストとホテル、カフェなどをマッチング

世界のアート市場では米国が圧倒的な存在感を示しており、市場シェアは4割を超えています。これに対して日本はわずか1%。現代アート領域を中心に、作品を販売・展示する機会がきわめて少ないのが理由です。こうした現状を踏まえ、アーティストの作品をさまざまな場所で展示できるようにするマッチングプラットフォーム「LISAIL」を運営しているのがMASIRO(マシロ)です。

住宅メーカーの商談場所にも展示

アート作品は一般的に、美術館やギャラリーなどで展示されます。限定された場所にこだわらず、ホテルやカフェ、美容院などでも展開できるようにするのがLISAILの目的で、それぞれの空間の雰囲気に応じた作品を提供します。これまで20カ所以上のスペースに飾られており、150人のアーティストが登録しています。

より多くのアーティストを巻き込むため、特に力を入れているのが大企業ルートの開拓です。住宅メーカーとの間では、顧客との商談場所にアートを飾ることで取引が進んでおり、大手ホテルでは空間演出として活用しています。作品が売れたらアーティストに分配金が支払われる仕組みです。

伝統工芸品なども取り扱い外国人旅行者にアピール

また、2024年には訪日外国人観光客の数が最高を記録したことから、絵画だけでなく陶器や織物といった伝統工芸品も取り扱い、売り込みを図っていく考えです。例えば京都には多くの外国人が訪れていますが、清水寺の参拝道である二年坂・三年坂や西陣エリアなどに伝統工芸品の店舗が集中しているため、すべての観光客に対してアプローチできていません。MASIROの松崎圭佑社長が同志社大学の現役学生です。このため地の利を生かし、京都のホテルや旅館などと連携しながら取り扱う場所を増やしていく考えです。

さらに、日本を訪れる人にアプローチし、SNSなどを活用して「ここに行けば、こういった商品を購入できますよ」といった情報を提供することも計画。アーティストや職人が活躍できる機会を増やし、世界に向けてジャパンコンテンツを広く訴求していきます。

NIAがきっかけで、お互いのコネクションを紹介しあうようになる

2024年の「NIPPON INNOVATION AWARD(NIA)」でMASIROは、企業特別賞としてOPA賞を受賞しました。株式会社OPA(オーパ)はファッションビルの開発・運営を行っており、アーティストと鑑賞者、スペースをつなぐだけでなく、アートを起点に新たな価値を生み出す可能性を評価しました。

これを契機にMASIROは、つながりのある若手起業家やアーティストらを紹介。OPAもクライアントとの接点を設けるなと、相互交流によるコミュニティの活性化を目指しております。NIAが橋頭保となり、マッチングに基づく新たな文化が誕生しそうです。

友池心香

観光客が楽しみながら海のプラスチックごみを退治できるアプリ

世界ではプラスチックごみによる汚染問題が深刻化しています。日本でもペットボトルのポイ捨てや周辺国からの漂着による海洋汚染が問題となっていますが、ビーチクリーンはボランティア対策に依存する部分が大きく、抜本的な対策を講じることができていません。こうした現状を踏まえ、2024年のNIPPON INNOVATION AWARD(ニッポンイノベーションアワード、NIA)で株式会社CEOキッズアカデミーによる企業特別賞を受賞した龍谷大学4年生の友池心香さんが実用化に向けて開発を進めているのが、ごみ拾いに観光客を巻き込むアプリです。

景観面だけでなく生態系に深刻な影響を与える恐れ

友池さんの趣味は魚釣り。家族の影響で5歳の頃から自身も釣り糸を垂らすようになり、小学生の時は月に4~5回のペースで兵庫・須磨海岸などに行き、小さな鯛やアジ、サバなどを釣っていました。その過程で、ペットボトルやスーパーのレジ袋など、たくさんのごみが打ち上げられたまま放置されている場所があることも実感するようにもなりました。

海洋プラスチックごみは景観面だけでなく、生態系に深刻な影響を与える恐れがあります。この問題を解決するには、個人やボランティア団体がごみ拾いを行うだけではなく、ビジネスにすることで、より多くの人を巻き込むことが必要。そう考えて「地域を訪れる人たちが、楽しみながら海洋ごみを減らす」というスマートフォンアプリを発案しました。

地域活性化・マネジメントの学びがビジネスプランのベースに

友池さんは大学では農学部に所属し、経営やマーケティングを専攻。地域活性化や地域マネジメントを中心に学んでいます。授業を通じ得た知見を基に開発したビジネスプランは、観光客が専用アプリを使い拾ったごみの写真を撮影し自治体に送信すると、拾ったごみの量に応じて特典がもらえるという仕組みです。特典は、地域の特産品や宿泊施設利用料20%OFFクーポン券など、地域支援につながるものを想定しています。

オーバーツーリズム対策にもつながる

2024年に日本を訪れた外国人の数は3687万人。コロナ禍前の19年を約500万人上回り、過去最高となりました。これに伴いオーバーツーリズム(観光公害)対策に注目が集まり、いかに観光客を分散できるかが課題となっています。このアプリが普及すれば、観光の合間にごみを拾うことで特典がもらえ、より地域の魅力を発見するきっかけになります。また、海洋保全だけではなく、観光客の誘致やリピーターの獲得を通じた地域活性化にも貢献し、オーバーツーリズムの改善にもつながるでしょう。

友池さんは企業特別賞を受賞したことで信頼性が高まったことなどを糧に、社会人になった後は土日を活用して自治体との緊密な連携を図り、アプリの早期実用化を目指します。